导语:你以为珠心算只是算得快?一项长达五年的科学研究发现,这种中国传统的心算方式经过长期、系统的学习,不仅可以提升执行功能和数学能力,且改变两者随年龄发生分化的趋势,使其“重新融合”、协同发展,“重塑”儿童的大脑认知结构。该研究拓展了对儿童认知发展的见解,为认知训练的脑可塑性提供了重要证据。

研究简介:通常认为,随着孩子长大,不同的认知能力会变得越来越“专业化”,彼此之间的关联性会减弱。这种认知心理学现象被称为认知“分化”(differentiation)。以执行功能(负责工作记忆、注意控制、抑制能力等)和数学能力为例:在年幼儿童中这两者往往高度相关,但随着年龄增长,它们的各自发展路径会逐渐独立。然而,近期一项由浙江大学领衔,与华东师范大学、香港浸会大学、德国奥尔登堡大学联合开展的研究,揭示了一个独特的现象:长期、系统的珠心算训练可以改变这种分化趋势,使得执行功能和数学能力“重新融合”,即“去分化”! 具体而言,相较于未经过训练的对照组,接受珠心算训练的孩子,这两种能力的关联性变得更紧密,并且孩子们在这些能力上的个体差异也明显缩小。这一发现意义深远,它表明珠心算训练并非简单的技能学习,而是可能在认知结构层面,对儿童大脑产生深刻而持久的积极影响,促进了关键认知能力的协同发展。

研究怎么做?

研究对象:研究团队对142名中国小学生随机分为两组,进行为期五年的追踪研究。其中训练组有72名儿童,从小学一年级开始,每周接受约2小时的系统性珠心算训练,持续至六年级初。对照组有70名儿童,未接受珠心算训练,仅参与常规学校课程(如数学、阅读等)。两组儿童其余的学校课程保持一致。

行为评估和影像采集:五年训练期结束后,研究人员对孩子们进行了较为系统的行为评估和脑影像采集。行为测试:全面评估执行功能(包括工作记忆、抑制控制、认知灵活性)和数学能力(包括算术、数学相关的视空间处理、数字大小比较)。脑成像(部分儿童):使用静息态功能磁共振成像技术,扫描孩子们在静息状态下的大脑活动模式,重点关注与执行功能和数学加工密切相关的大脑区域,特别是额顶叶网络之间的功能连接,以探究不同脑区协同工作的模式。

核心发现

行为层面:能力“绑定”,差异变小

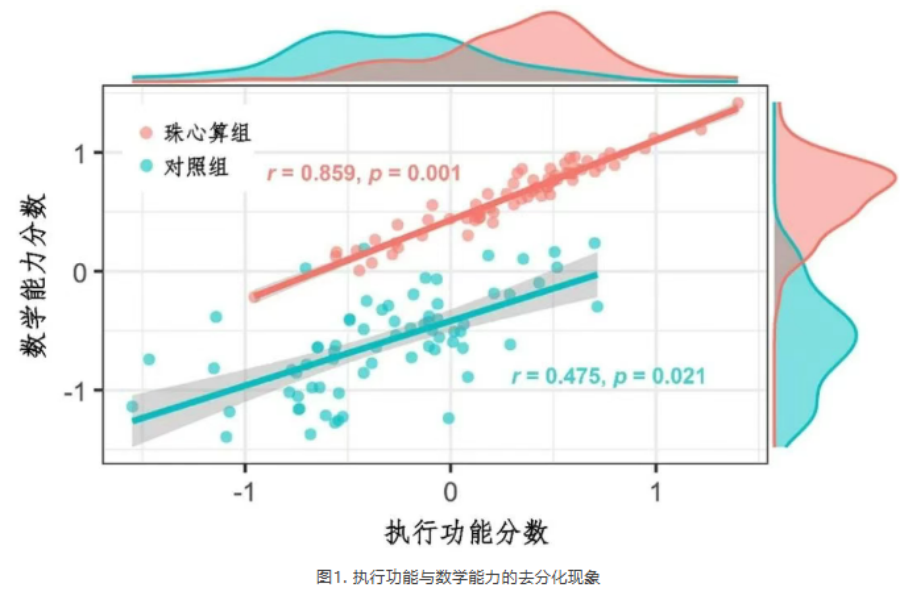

研究发现,珠心算组儿童的执行功能和数学能力之间的关联强度(r=0.859)显著高于对照组(r=0.475,图1)。这表明长期的珠心算训练让这两种能力在认知结构上更紧密地“绑定”在一起。更值得注意的是,训练组儿童在执行功能和数学能力上的个体差异(变异性)显著低于对照组。这意味着训练使得这些儿童在相关核心认知能力上的表现更趋于一致,可能是由于他们采用了较为相似且高效的大脑处理模式。

神经层面:脑网络“重叠”,模式“趋同”

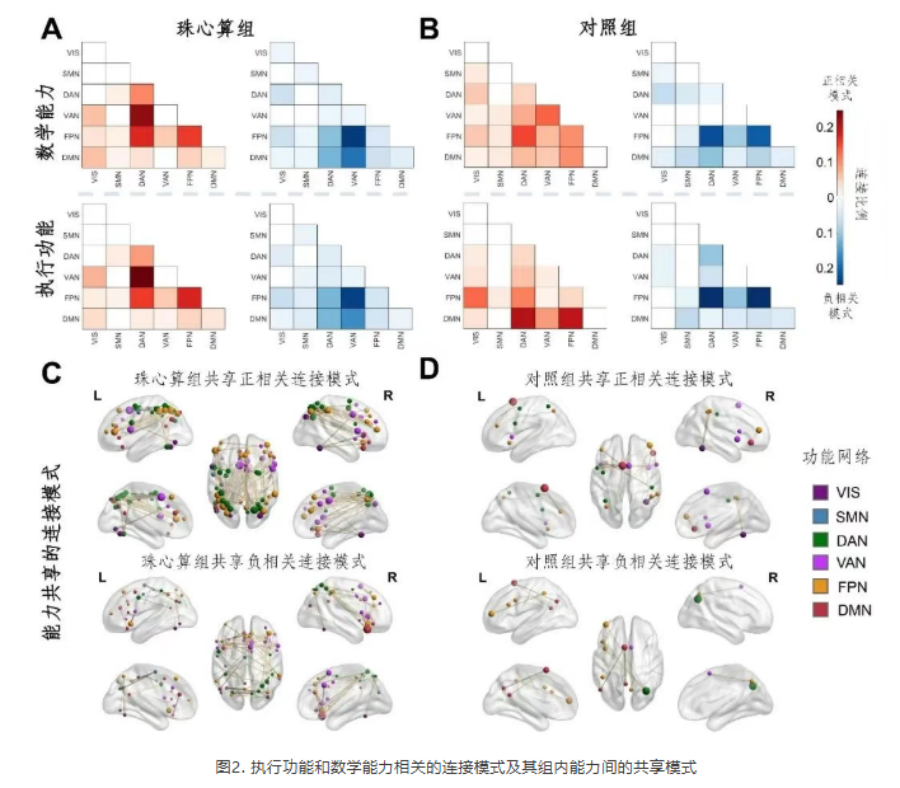

脑成像分析显示,相较于对照组,训练组脑网络功能连接模式发生了显著改变,特别是腹侧注意网络、背侧注意网络和额顶网络等网络间的功能连接增强,而默认网络与背侧注意网络之间的连接减弱。这些网络分别负责注意控制、任务管理和内在自我加工思维。更进一步的分析表明,对于执行功能任务和数学任务,训练组儿童的大脑功能连接模式高度相似(重叠度高),而对照组的模式则相对独立(图2)。以上这些结果与行为层面观察到的两种能力关联性增强相对应,表明长期珠心算训练对支持这两种能力的“共享神经回路”的塑造作用。

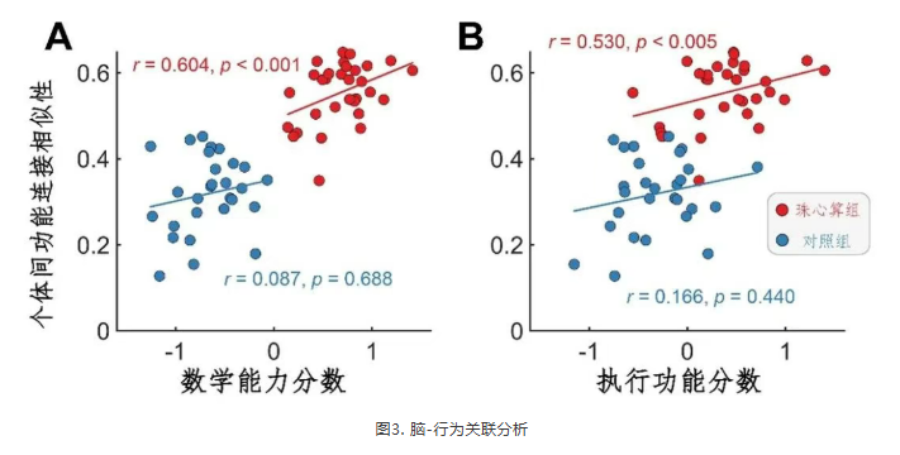

此外,研究人员还计算了“个体间功能连接相似性”这一指标,发现训练组儿童大脑额顶区域的静息态功能连接模式的个体间相似程度显著高于对照组。这解释了为什么训练组儿童的能力个体差异更小——他们的大脑运作模式更像了!更有趣的是,在训练组内部,这种大脑活动模式的“同步率”越高,儿童的执行功能和数学能力得分也越高(图3)!而这种关联在对照组中不显著。这表明,融入训练形成的“集体脑模式”,可能是获得高水平认知能力的关键神经特征。

为什么如此重要?意义何在?

这项研究具有突破性意义,主要体现在以下几个方面:

1) 拓展传统认知分化理论:研究提供了强有力的证据,证明长期、特定的认知训练(如珠心算)可以显著改变儿童认知能力发展的传统轨迹(分化),引发“去分化”现象。这拓展了我们对神经认知可塑性的理解。

2)揭示珠心算的深层机制:研究阐明了珠心算训练不仅仅是提高计算速度,其核心在于引导学习者采用一种独特的“视空间策略”(在脑中虚拟拨打算珠),在复杂的空间操作和数字运算中强化执行功能的参与(尤其是注意控制和工作记忆)。长期的刻意练习,使得执行功能和数学能力在大脑中共享更多神经资源,策略高度统一,最终表现为两者能力关联性增强、个体差异减小、神经模式趋同。

3)为教育和干预提供洞见:本研究表明结构化、多领域的认知训练(尤其依赖特定策略)具有重塑大脑网络和整合认知功能的强大潜力。这为设计更有效的教育干预方案(如针对数学困难或执行功能缺陷的儿童)提供了科学依据,强调了策略性训练和长期坚持的重要性。珠心算可视为一种有效“认知健身工具”。

4)阐明“迁移”的神经基础:研究结果支持了“训练迁移”理论——当训练任务(珠心算)和目标能力(执行功能、数学)共享神经基础时,训练效果可以迁移。共享神经回路的强化是这种迁移效应的神经基础。

总结

本研究通过结合行为评估和脑成像技术,向我们展示了:历时五年的珠心算训练如何像一位技艺高超的“雕塑师”,深刻地重塑儿童的大脑功能和认知。它“融合”能力——让儿童原本可能随着年龄趋向分化的执行功能与数学能力变得更加紧密关联、协同发展;它“重塑”大脑——在脑中塑造共享神经回路来同时支持这两种能力,并促使孩子们的大脑活动模式趋向一致,而这种神经层面上的“一致”,恰好可能是高水平认知能力的关键标志。这一发现不仅揭示了珠心算提升认知能力的深层机制,也让我们对大脑惊人的可塑性和通过训练优化认知发展充满了希望。未来,基于这种认知训练的脑可塑性机制,或许能帮助指导并开发出更多提升综合认知能力的有效方法。

相关成果以“DedifferentiationTransfer in Executive FunctionMath Ability Following a Five-Year Abacus Training in Schoolchildren”为题发表在国际著名期刊《Advanced Science》 (2025)。论文的第一作者为浙江大学物理学院的博士后徐天勇,华东师范大学的刘欣阳博士为并列第一作者(现任职于加利福尼亚大学旧金山分校),浙江大学物理学院的陈飞燕教授、香港浸会大学周昌松教授、德国奥尔登堡大学Andrea Hildebrandt教授为论文的共同通讯作者。该研究得到了中国珠算心算协会、齐齐哈尔珠算协会以及齐齐哈尔市当地学校师生的大力支持。

参考文献:

T. Xu, X. Liu, H. He, C. Zhou, A. Hildebrandt, F. Chen, DedifferentiationTransfer in Executive FunctionMath Ability Following a Five-Year Abacus Training in Schoolchildren. Adv. Sci. 2025, e04518. 11 July 2025. https://doi.org/10.1002/advs.202504518